―食人種に垣間見る死生観や世界観―

執筆者:田所清克氏

(京都外国語大学名誉教授、ブラジル民族文化研究センター主幹)

初回は、敗れて囚われの身となった敵対する戦士が、勝利者の部族によって屠殺され食人行為に及ぶまでの、食人風習の大まかな儀礼の有り様について素描した。その一方で、残虐極まりない食人風習が、“善良なる野蛮人”という美名の下に、モンテーニュ以来、ジャン=ジャック・ルソーを典型とするフランスの啓蒙主義者にとってはむしろ、ポジティヴに捉えられたこと。そして、インディオが元来有する純粋無垢で博愛に満ちた美徳などが、フランス革命を誘導する基本理念として起爆剤になった点を、ブラジルの思想家であるアフォンソ・アリーノスの言説を土台にして述べた。「近代芸術週間」(Semana de Arte Moderna)を嚆矢とする近代主義の時代においては、外国、とりわけ旧植民地本国であったポルトガルと、19世紀以降のフランスの文化的影響から脱しきれない状況にあった。いわばそうした模倣に過ぎなかった似非ブラジル文化を、食人種インディオさながらに一旦飲み込み咀嚼し払拭することによって、固有で真正なブラジル文化を創造する観点から、アントロポファジーアが果たした表徴的な役割についても言及した。

今回は、過去に食人風習のあった部族を取り上げ、部族によっては19世紀中葉まで存続したその食人風習の儀式の持つ意味と、食人行為が消滅した現在にあっても、一部は変容したかたちでありながらその痕跡を留めている、具体的な事例を見て行きたい。

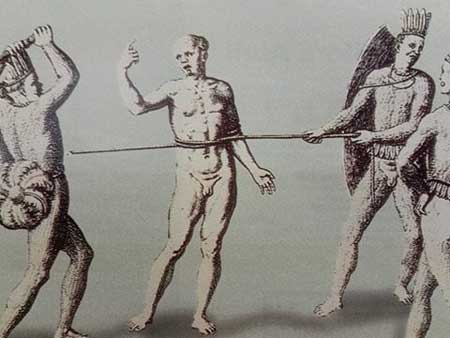

Theodore de Bryの挿絵

先祖代々続いた伝統儀式であるインディオによる残酷な?食人風習は、18世紀までの西洋の知識人の間では、反植民地主義や反カトリシズムの思想構築と理論武装に向けて援用されもした。がしかし、植民地化が進行するにつれて風習は衰退・消滅の一途を辿り、部族社会のアイデンティティー(帰属意識)の崩壊に繋がった。そして、ヨーロッパ人がブラジルの大地を収奪・占有し、一時的ながら敵の役割を果たすようになると、主に部族間の戦闘から出来(しゅったい)する食人風習も完全に途絶えた。その最大の事由の一つは、白人にしてキリスト教を信奉する西欧人が一貫して、食人風習を最たる蛮行と捉えていたこと。加えて、当のインディオにとっても、自身が文明化すればするほど西洋人から野蛮とみなされるのを恐れるようになったのも一因として挙げられている。かくして、食人風習はインディオ社会においてタブーとなったのである。

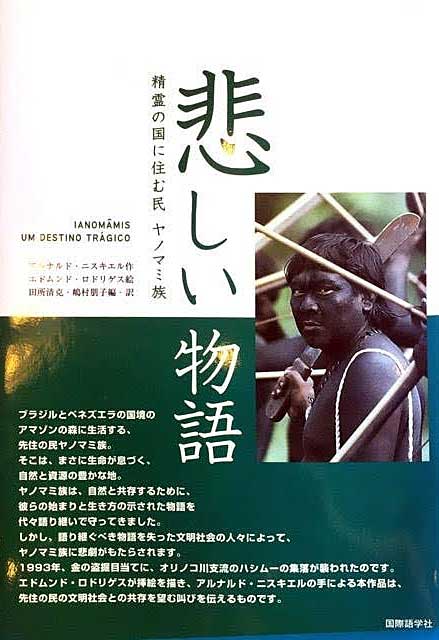

にもかかわらず、後で言及するワリ族(wari)やカシナワー族(kaxinawá)のように、20世紀の中葉まで食人行為が行われていたのも事実。こうした過去に食人風習のあった部族の典型として上の2部族以外に、好戦的で名を馳せるヤノマミ族(yanomamis)やトゥピナンバー族(tupinambás)、タプイア族(tapuias)などが挙げられる。今でこそ部族の間では食人行為はなくなったものの、弔いの儀式に例をみるように疑似的あるいは間接的なかたちのものが存在する。そうしたいくつかの事例を以下、部族ごとに見てみよう。

まずは、ブラジルとヴェネズエラの国境付近に居住するヤノマミ族の場合。敵との戦いあるいは祈祷師の策略・陰謀でしか死は存在しないと信じきっている彼らにとって、自然死はあり得ないようだ。それかあらぬか、如何なる死に対しても彼らは復讐の手段を採る。その点、彼らに通有のエンドカニバリズム(内食人)の儀式も死者の恨みを晴らすためのものである。それはいわば聖体[秘蹟]のごときものらしい。通常、弔いに招待されるのは血縁関係のない友人に限られるようだ。哀悼の意を表された遺体は集落から外れたところにある高台に安置される。その後、火葬された肉の部分は骨と切り離され、骨の部分は清められてスリコギで粉になるまで突き砕かれる。弔いの儀式では、近隣の部族や同盟関係にある部族に対して、灰になった骨粉がバナナのピューレと共に供せられる。一連のこうした儀式で特筆すべきは、死者が黄泉の国に旅立つことを願い、死者の過去を完全に消し去る意味で、死者にまつわる形見となるような物は一切合切破棄・破壊されることだろう。であるから、森にわずかに残る死者の足跡さえもがかき消される徹底ぶりである。それでいて生者は、死者の灰を最も大切なものとしてヒョウタン製の容器に入れて籠の中に大事に保管する。そして、儀式があるごとに少しずつ口にするそうだ。こうして見るかぎり、ヤノマミ族の食人風習はいわば、食われる者(死者)が天空に行くことを保証するための儀式のように映る。

転じて、ブラジル北西に住むパーノ語族に属する言葉を話すカシナワー族は、1955年まで、愛する身内のものを死後に食していたとのこと。彼らにとってこの食人風習は、虹の道を通って死者の魂が天空まで旅できるのを手助けするための、愛の行為に他ならなかったのである。その天空は常時、祝祭が執り行われ苦痛も歴史もない、死者の魂が永久不滅に住むところ、とカシナワー族は信じている。その彼らに対して1955年、壊滅的ともいえる疾病が襲い、食人風習はむろん、固有の文化までもが消失した。カシナワー族による食人は弔いの儀式と深く係っている。死者は二つ折りにして大きな土鍋で3日間煮込まれた後、バラバラにして焼かれる。それをカシナワー族は料理した未熟のバナナとマンディオカと合わせて食するのである。そして、死者が男の場合なら、妻や夫の愛人は“男性自身”を、あべこべに女性の夫や妻の愛人は“女性自身”を体内に取り込んだ。この種の食人行為はひたすら、死者が神に化身するのを手助けするためのものであったらしい。

ヤノマミ族同様にきわめて好戦的なトゥピナンバー族については、食人種として前掲のハンス・スターデンの著書等を通じて、西洋ではすでに16世紀から知れ渡っていた。その彼らは、系統言語としてはトゥピー語を話し、サンパウロからセアラーに至る海岸線沿いに居住していた。部族内では平和裏に暮らし、一部の他の部族とも同盟関係を結んでいたこともなくはないが、他の部族に対しては概してすこぶる攻撃的で、終わりのない戦いを演じるのが彼らの宿命であったようだ。戦場で相手方の戦士が負傷もしくは死亡すると、その場で貪り食うのが慣例だった。ことほど左様に、トゥピナンバー族の社会の基本的な価値(観)は、敵を襲い捕虜にした後で撲殺して、死者の肉体を自らの身体に取り込むことに集約された。戦闘することこそが彼らにとって生きる証しであり、戦闘の論理もただ単に相手を根絶させるためだけにあったわけではなかった。その点で、食人風習自体、敵対心を養う機能を果たしていたと見てよい。しかし、そうしたジャガーさながらの獰猛なこの部族の食人風習も、諸々の事由―その最大のものは白人による信仰教育―によって痕跡を留めない程に消え失せてしまった。

植民地時代に渡来した者たちの記したインディオによる食人風習に関する報告なり記録の多くは、見るに堪えないカニバリズムの残酷さを綴っている。が、その残虐的な食人行為が、ブラジルの全てのインディオに言えるものではなかった。例えばタプイア族の場合は、人肉を食するのは愛情表現の裏返し。ことに北東部奥地に居住するタプイア族の下位集団であるタライリウ族(tarairius)の場合がその好例。17世紀の年代記者の報告に従えば、母性本能からか、わが子が死産すると、臍の緒を鋭い陶器のかけらで切った後、胎盤と一緒に煮込んだものを母親は食べると言う。彼らの間では、この種の不幸な死は成仏しないという言い伝えがあり、流産した胎児はただちに母親によって食われるのである。

パラー州のアルタミラに住むアラウェテー族の事例は興味をそそられる。食うことではなく、食われることを好む部族であるからだ。彼らの神話に従うと、魂はマーイ(mái)と称する神々によって食われるとされる。死者が天空で甦り神になった時、彼らも天空で神になるのだそうだ。人肉は食わないが、トゥピー族の食人風習の伝統を取り込んでいるのは耳目を引く。と言っても、彼らはあくまで食べられる存在であって、決して食べるという能動的な立場ではないのである。要するに、アラウェテー族の魂は神々の食べ物であることに尽きるのだ。アラウェテー族には二つのタイプのカニバリズムが存在する。すなわちエンドカニバリズム(内食人)とエキゾカニバリズム(外食人)である。食われた後に彼ら自身も神になることからすれば前者であり、人間ではない神々によって象徴的に食の対象となる点からは、後者のカニバリズムともみなされる。

ヤノマミ族に関する児童文学の訳本

1981年から共同研究した人類学者のエドゥアルド・カストロによると、アマゾン地方に限ってみても、過去に53の部族で食人風習があったとのこと。インディオ保護基金(FUNAI)もその事実を一部確認しているが、その検証はまだなされていない。ともあれ、数日にも亘ってなされる伝統を踏襲したインディオの食人風習も、疑似的な風習を除いてほぼ完全に消失している。のみならず、彼らの貴重な文化さえも時を追うごとに消滅の危機にある。植民地開拓者による“正当戦争”という名の下に自分たちの土地を収奪・虐殺され、と同時に、彼らがもたらした疾病によって人口すらも激減した。ボリビアと国境を接するロンドーニア州に住むワリ族の事例がそうだ。第二次大戦中、ゴムの価格が高騰したことで、ゴム採集者(セリンゲイロ)が大挙として非合法ながらにワリ族の神聖な領地に侵入して流血事件は起きた。双方の死闘の末、多くの部族の命が奪われた。怒りのあまりワリ族は、否応なく採取者の首や手足を切断して食べたという。その時、町から遠征隊が派遣されたのであるが、それはインディオを擁護するのとはあべこべに彼らを制するものであったそうな。インディオ擁護派のモンテーニュなどの言説に与すれば、植民以来、インディオを人間と見なさないで、残酷非道の限りを尽くしたのは実は、搾取者としての西洋人(白人)の方ではなかったか。植民期のブラジル史を紐解きながら、私はこんなことを考えた。

連載41:ブラジルの食人風習(Antropofagia)を識る【前編】はこちら

2024年3月号

2024年3月号