★★この記事はラテンアメリカ協会HPに掲載されたものですが、執筆者の許可を得て、伯学コラムに転載させて頂きます。(文化交流委員会)★★

執筆者:田所 清克 氏

(京都外国語大学名誉教授)

この国の理解につながる著作『奥地』(Os Sertões) -‐-カヌードス戦争–①

A obra ” Os Sertões ” que entende melhor o Brasil — A Revolta de Canudos—

Prudente de Morais大統領政権下のバイーア州奥地カヌードスにおいて、メシアニズム[Messianismo=メシア信仰]を信奉する住民たちが、一人の狂信的な邪教徒であるAntônio Conselheiro の主導の下、州および中央政府や地域の農村貴族階級である農園主に向かって立ち上った。いわゆるカヌードス戦争である。この戦争をルポルタージュ風に描述したのが、O Estado de S.Pauloの従軍記者であったEuclides da Cunhaの手になる作品Os Sertões である。

私は院生の頃、大学の図書館にあったその作品に並々ならぬ興味を持ちページをめくったものの、その晦渋な文章に歯が立たず、諦めもした。が、作品を読みたい思いは断念できず、結果としてアメリカから、Samuel Putnamが英語に翻訳したThe University of Chicago Press出版のRebellion in the Backgroundsを取り寄せたほどである。

ちなみに、作品が難しいのは、地質学、植物学、地理学、人類学など多くの学問領域にまたがる、いわゆる学問横断(学際)的に[interdisciplinariamente]書かれているからである。随分前に、このOs Sertões を翻訳する勉強会がサンパウロにあったようであるが、邦訳されるまでには至っていない。ともあれ、ブラジルを広く深く理解する上で、Casa Grande & Senzalaと並んで、極めて重要な作品であることは疑いない。次回以降、読み解いた私見ではあるが、作品の要諦と思われるものを紹介したい。英訳本も写真に収めたかったのであるが、それは阿蘇にあるので叶わない。

この国の理解につながる著作: Os Sertões ②

雄渾な筆致でルポルタージュ風に描かれたOs Sertões は、格調高い文学であるばかりか、優れたヒストリオグラフィーとも見なし得る。土地[A terra]、人間[O homem]、闘い[A luta]の三部作からなるその著作は、ブラジル北東部の奥地[sertão]のみならず、当時のピンドラーマ(=ブラジル)の社会や政治を識るうえでも、第一級の好個な文献となっているのは寸毫の疑いもない。なぜなら、カヌードス戦争の要因となった、現在の国全体に通有するもろもろの問題が提起されていると同時に、克明に描かれているからである。従って、著作の全容を概説する前にまずは、今日のブラジル社会でも共通して垣間見られる、カヌードス戦争を引き起こしたその諸要因に光を当ててみたいと思う。

この国の理解につながる著作:Os Sertões –カヌードス戦争–③

[戦争の諸要因]

Vazo-Barris川辺のカヌードスには1893 年頃にはすでに、5千家族が他の北東部から困窮者が移り住んでいた。いわば “Belo Monteの聖なる都市”と見なされたように、社会格差のない全てが共有の共同体社会の、その経済、社会モデルに惹かれて多くの北東部住民がより良い生活を求めて殺到するようになった。帝政から共和制へ移行しても、国の経済構造は旧態依然で、モノカルチヤーと、貧困に暮らす人々の労働力を酷使しての搾取は変わりなかった。のみならず、北東部を襲う旱魃は住民を苦しめ、多数のレチランテ[retirante=旱魃から逃れる被災者]と失業者を生み出したのである。

その一方で、州および中央政府による苛斂ちゆう求の税の取り立ては熾烈を極め、彼らに残るのは、宗教による魂の救済を願うしか他に手がなかった。かくして、カヌードスの住民は民衆的なカトリック教[catolicismo popular]に走らざるを得なかった。しかしながら、彼らの信仰の対象としているものを、信者を失うのを恐れた当のカトリック関係者は、それを邪教と捉えた。

しかも、政府はカヌードスの住民を、共和制に反対する王政主義者として、蛇蜥の如く毛嫌いした。見捨てられた北東部の人々、なかんずくカヌードスの住民が、1897年11月7日に勃発し、1897年10月5日に悲劇的な結末で幕を閉じる戦争に立ち上ったのは、以上のような要因が挙げられよう。

この国の理解につながる著作: Os Sertões ④

[Antônio Conselheiro について]

カヌードス戦争においては、その主導的役割を果たしたカリスマ的存在のAntônio Conselheiro を抜きにしては語れない。その彼の正式名はAntônio Vicente Maciel であるが、普通はAntônio Conselheiro の名で通り、” 巡礼者 “[peregrino]としても知られている。筆者は訪ねたことがあるが、セアラー州のQuexeramobim に1830年3月13日に生まれ、戦地のカヌードスにおいて1897年9月22日、政府軍に捕らえられた後に斬首されることになる。

その彼はBelo Monteに赴く前までは、セルトン地方を点々として、自らの信仰を説きながら、そこに住む人たちの農作業や彼らの土木建設、家屋の建造などを手伝ったりしたようだ。北東部の住民を救済する神が現れると、固く信じた彼は65才になった1893年頃に、カヌードスの呼び名の方がよく知られている、Belo Monteに共同体社会を築き始めた。

共同体には、しがない生活を送る農民のみならず、インディオ、解放黒人奴隷までもが、狂信的な邪教徒の思考•行動に共鳴して追従した。結果として、リーダーを崇める追従者でカヌードスの共同体社会は、3万人にも膨れ上がったという。かくして、前回述べた諸々の要因で、ブラジル史上、最大の、市民戦争の様相を呈する戦いは、奥地を舞台に始まるのである。

*写真は全てWebから。その内の一つは、カヌードスの聖なる土地に埋葬されたリーダーの遺体は、2週間後には政府軍によって掘り返され、主導者の狂気沙汰を立証するために、医学者で人類学者でもあったNina Rodrigues のいるバイーア大学医学部に送られたとのこと。

–この国の理解につながる著作:Os Sertões ‐-⑦

[Euclides da Cunha なる人]–前回に 続く

サントス港に最初の日本移民船「笠戸丸」が着いた翌年の1909年、リオ郊外の小雨降るPiedade駅頭で、一士官候補生の銃器でEuclides da Cunhaは殺害された。42才という短い命であった。

彼の生い立ちからもう少し立ち入って述べてみよう。Euclides 本人はリオのCanta Galo生まれであるが、父母はBahiaからの移住者であった。不幸にも僅か3才にして孤児となり、伯母に育てられる。その伯母が他界すると、別の叔母が面倒をみた。一時はTeresópolis に移り住んだが、やがて両親の故里であるBahiaに転居する。中等教育はアキノ学院で受け、そこで後に著名な政治家となるBenjamin Constantなどと知り合い、政治意識に目覚めるようになる。

リオの理工科大学[Escola Politécnica]に1885年に入学するも学費が続かず、陸軍兵学校[Escola Militar]に転校する。この頃から、過激な共和党員として政治への関心を一段と強めるようになる。当時ブラジルは、共和国の黎明期にあり、その時代の動きが、多感な青春時代を生きる彼に大きな影響を与えることとなる。

—この国の理解につながる著作: Os Sertões ⑧

当時の共和政論者には軍部出身者が多かった。時の陸軍大臣トマース•コエーリヨが来校の際は、反対運動に加え校則違反の科で退学を余儀なくされたCunhaは、サン•パウロに移り住み新聞などに投稿する日常を送った。その後ふたたび陸軍学校に身を置き、土木工学、物理、数学などを修めた。やがてセントラル鉄道会社で土木技師として働くようになる。

その頃、共和国第二代大統領Floriano Peixoto 元帥の知遇を得るようになる。にもかかわらず、彼は陸軍とはあまり関わることはなかった。1893年に陸軍の一部隊の反乱があり、それが鎮圧されると、Peixoto 支持派であったものの、投獄された人たちの権利や擁護を訴える運動にも加担することになる。結果として、大統領はやむなく彼をMinas Gerais へ左遷した。

1896年、陸軍に失望したCunha はサン•パウロに移り、土木工事に携わった。その傍ら、O Estado de São Pauloの協力者となり、植民地初期に布教目的で到来したAnchieta 神父や、カヌードスの実態に関する評論などを紙面に書いた。その内、同新聞社社長Júlio Mesquinaの勧めで従軍記者としてBahia奥地の戦争の舞台に赴くことになるのである。

カヌードスの地から戻ると、クリニカとも歴史書とも解される社会文学の大作Os Sertões の執筆にとりかかる。初めは父が遺した農場で、続いてSão José do Riopardoの鉄道現場で、夜ともなればカンテラを灯して書いたとも言われている。この畢生の大作によってCunha は、ブラジル文学翰林院[Academia Brasileira de Letras]および歴史地理院のメンバーに推挙される。

1904年、サントス市水道局の監督となり、その後は、かの有名なリオのColégio Dom Pedro IIにて論理学を講じている。そこでの教員生活は長くは続かなかった。1909年8月15日、妻であるAna Emília Ribeiro の不倫を疑い、そのおぼしき相手の見習い士官Dilermando de Assisとの口論の末、銃撃を受けて命を落とすのである。この事件は「ピエダージの悲劇」[Tragédia da Piedade]として知られている。

ブラジルあれこれ

この国の理解につながる著作: Os Sertões ⑨

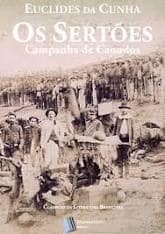

第三次遠征隊のCanudos への派遣(A terceira expedição para Canudos)

首都がカヌードスの住民によって攻撃されるという噂が流れると、政治家や地方のエリートたちは不安にかられた。新聞の報道は君主制を希求するアントニオ•コンセレイロと、彼に追従する住民兵を一斉に非難•攻撃することとなったが、事実、宣言後まもない共和制には脅威な存在として映ったのは確かである。そのような情況下で、Moreira César 大佐が第三次遠征隊を指揮するために召集される。1897年2月、彼は1200名に加えて大砲krupp 6門を携えてCanudos に向かった。

3月中旬、大佐の軍隊は戦地近郊に到達。大佐は直ちに攻撃命令を下すが、Antônio Conselheiro の軍の待ち伏せ攻撃に遭い、腹に銃弾を受けた大佐自身も含めて、数百名の兵士を喪うこととなった。かくして、狂信的な指導者に追従したCanudos の住民側が政府軍を打ち破り、勝利をおさめたのである。

ブラジルあれこれ この国の理解につながる著作: Os Sertões ⑩

戦争終結に至らしめた政府の第四次遠征隊

政府軍の度重なる惨敗で、首都はパニック状態に陥っていた。そんな中の1897年の3月、戦争大臣(ministro de guerra)自らが、Canudos の住民と闘うべく政府軍を召集した。Artur Oscarが戦術の指揮を執り、5000人の兵士以外に700トンの軍需品、matedeiraと呼ばれるおよそ高さ3メートルのスケールの大きいものを含めて、種々の大砲を携えて、6月にはCanudos の近辺に到達した。

Artur Oscar指揮下の政府は同月中、Canudos への攻撃を試みたが、1000人以上の多くの犠牲者を出した。苦戦を強いられた将軍はそこで、およそ3000人の兵士を送るように政府に要請する始末であつた。その兵士たちは8月には到来したものの、Canudos の住民の度重なる攻撃によって、思うように打破することができなかった。そこでArtur Oscarは大砲matadeira の使用を認めた。これにより戦局は次第に政府軍の有利に傾き、Canudos は破滅の一途をたどり始める。

そして、1カ月の戦いのあと、Canudos は大量の死者を出して滅亡することとなる。

後ろ楯となっていた肝心の指導者のAntônio Conselheiro も、死因は明らかでないが、1897年9月22日に死亡する。ちなみに、歴史家の多くは、彼の死因は腸疾患と観ている。ともあれ、指導者と仰ぐAntônio Conselheiro を喪った生き残った200名の追従者や信奉家たちは、政府軍の大砲による容赦のない攻撃で、ついには白旗を上げることとなつた。

降服して2日後、政府軍はCanudos 全域を占拠、住民は3人をだけが生き残った他は惨殺された。かくして、ほぼ25000人の住民が命を落としたCanudos 戦争は幕を閉じた。

歴史家のEduardo Buenoに言わせれば、このCanudos 戦争はもっとも残忍で恥ずべきもので、同じブラジル国民でありながら、エリート集団と、国家が関心を示さず見くびられた不幸な人たちとの関係を象徴化したもの、であつたようだ。

*写真matadeira [Webから]

ブラジルあれこれ 作品Os Sertões の価値と魅力(o valor e a atração da obra) ⑪

—北東部ひいてはこの国を理解へとつながるルポルター ジュ、記録文学–軍属の土木技師にしてジャーナリストでもあった著述家のEuclides da Cunhaに は、畢生の大作Os Sertões 。

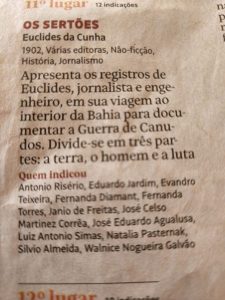

ブラジル最高の古典文学と評されているのは、何故なのだろう。事実、Folha de S.Paulo紙が、「ポルトガル•ブラジル協会」、「Projeto República 」と共同で企画した<ブラジルを理解するための重要な文献200冊(200 importantes livros para entender o Brasil)の中でも一角を占めている。のみならず、雑誌Mancheteが[1998年に]取り上げた20世紀のブラジルの主たる小説にもランクされているのである。

その意味で、作品の著者はさしずめ、日本で言えば森鴎外や夏目漱石がごとき惑星的な存在のように私は捉えている。学際的な拡がりと難解で知られるOs Sertões を学部時代にその存在を知り、理解できないながら手にとって読んだ記憶がある。その際に、Casa grande&Senzalaの訳者でもあったサムエル•Pの英訳” Rebellion in the Backlands ” は大いに役に立った。ともあれ、Os Sertões は、フランス革命に取材したデイケンズの『二都物語』やカーライルの傑作に比肩するものとして、欧米の新聞は絶賛している。

ブラジル理解にとってOs Sertões が重要と思われるのは管見ながら、すでに本稿の劈頭でも述べた以外に、バイーアの奥地にこのような社会革命が出来したことを本書を通じて知るのは、北東部社会を学びひいてはこの国を知る上で不可欠であるからだ。

注記:Folha de S. Paulo等による重要文献の選定にあたっては、歴史家、社会学者、人類学者、小説家など各分野の知識人169名が携わった。

*Folha de S. Paulo のブラジルを知るための重要文献200冊に関する特集記事の存在は、親友Manuel Martins さんが教えてくれ、共同通信社に勤める教え子の山下豊子さんが来日時に持ってきてくれた。 [了]

2025年5月号

2025年5月号